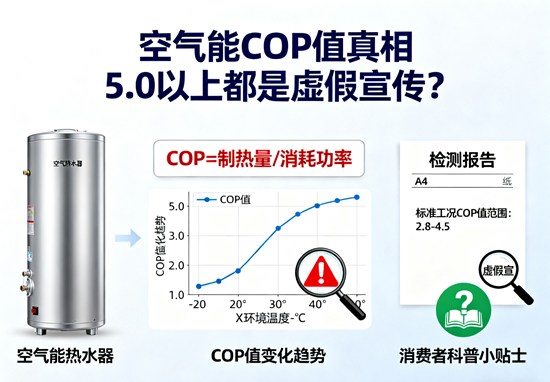

當您在選購空氣能熱水器或采暖設備時,一個醒目的“COP值高達5.0”的宣傳語,是否瞬間擊中了您的“節能”痛點?在商家“一度電產生四度甚至五度熱”的承諾下,空氣能仿佛成了新時代的節能圣杯。然而,冷靜下來思考,這個聽起來近乎完美的數值,究竟是技術突破的福音,還是營銷話術下的“海市蜃樓”?今天,我們就來深入剖析,揭開空氣能COP值背后的真相,探討5.0以上是否真的等同于虛假宣傳。

一、揭開COP的“理想”面紗:實驗室里的“滿分考生”

首先,我們必須明白COP(能效比)到底是什么。簡單來說,它指的是熱泵系統產生的熱量(或冷量)與消耗的電能之比。COP值為3.0,意味著設備消耗1度電,可以產生3度電當量的熱能,這個數值越高,代表其能源轉換效率越高。

那么,那些“COP高達5.0”的數據是從何而來的呢?答案是:在國家標準規定的“名義工況”下,于理想化的實驗室環境中測得的。這個“名義工況”通常指的是一個非常溫和的環境,例如制熱時,要求空氣干球溫度為20℃,濕球溫度為15℃。這相當于一個溫暖舒適的春秋午后,空氣中蘊含著豐富的低品位熱能,熱泵工作起來自然得心應手,效率達到峰值。在這種“溫室”里,一臺性能優異的空氣能設備,瞬間沖刺到5.0甚至更高的COP值,是完全可能的。它就像一位在特定考場、面對最擅長題目的“滿分考生”,成績確實亮眼。

二、現實骨感:COP的“過山車”之旅與用戶的真實體驗

然而,我們的家不是實驗室,天氣也不會永遠停留在20℃。用戶購買空氣能,恰恰是為了在最需要它的極端天氣里——嚴寒的冬季和酷熱的夏季——發揮作用。一旦離開理想環境,COP值便會開啟一場劇烈的“過山車”之旅。

在北方地區,當氣溫降至-10℃、-15℃甚至更低時,空氣中的熱量變得稀薄,熱泵“捕獵”熱能的難度急劇增加。它需要更長時間、更高功率地運行,才能從寒冷的空氣中“榨取”熱量。此時,COP值會大幅下滑,可能跌至2.0、1.8,甚至在極端低溫下趨近于1。此外,頻繁的化霜過程會額外消耗電能,進一步拉低實際的平均能效。這意味著,在您最需要溫暖、電費賬單可能最高昂的時候,空氣能的節能優勢正在被削弱。同樣,在夏季制冷模式下,當室外溫度超過40℃時,其能效比(EER)也會出現類似衰減。因此,實驗室里的“峰值5.0”,在用戶一年四季的真實使用場景中,可能只是一個轉瞬即逝的傳說。

三、從“峰值”到“綜合”:看懂真正的節能指標

既然峰值COP具有如此大的迷惑性,那么消費者應該如何選擇呢?關鍵在于將目光從“峰值”轉向“綜合”。一個更具參考價值的指標是IPLV(H)(綜合部分負荷性能系數,制熱)。

如果說COP是運動員的百米沖刺成績,那么IPLV(H)就是他的全能十項總分。它模擬了設備在不同環境溫度下(從低溫到溫和)的運行表現,并根據不同地區氣候特點進行加權計算,得出一個更貼近全年實際運行情況的能效平均值。一個IPLV(H)值較高的產品,或許其峰值COP不是最耀眼的,但它能在更廣泛的溫度區間內保持穩定、高效的運行,這才是真正為用戶省錢的核心所在。

因此,與其被“COP 5.0+”的噱頭牽著鼻子走,不如主動向銷售人員索要產品的性能參數表,查看其在不同溫度(如-15℃、-7℃、7℃、20℃)下的COP或制熱量數據,并重點關注IPLV(H)值。同時,選擇品牌信譽好、安裝規范的服務商也至關重要,因為糟糕的安裝(如管路設計不當、保溫不到位)足以讓一臺高能效設備變成“電老虎”。

綜上所述,將“COP值5.0以上”一概而論地定性為“虛假宣傳”或許稍顯絕對,因為它在特定條件下確實可以達成。但若商家在宣傳中刻意淡化其成立的苛刻前提,將其作為產品的普遍性能來誤導消費者,使其誤以為在日常使用中也能享受如此高的能效,那么這種行為無疑已經游走在虛假宣傳的邊緣。作為聰明的消費者,我們需要撥開營銷的迷霧,理解COP的真相,學會用更全面、更貼近現實的視角去審視產品的真正價值,讓每一分錢都花在明明白白的“節能”之上。

- END -

免責聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,與本網無關。文中內容僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。如用戶將之作為消費行為參考,本網敬告用戶需審慎決定。本網不承擔任何經濟和法律責任。